「災害は忘れた頃にやってくる」という標語に表されるように、いつなんどき起こるとも分からないのが災害です。日本は地学的に地震が発生しやすく、また近年は温暖化の影響もあり、豪雨災害や土砂災害が増加傾向にあります。

子どもたちが災害に遭遇したとき、適切に行動するために大切なことが「防災教育」です。東日本大震災以降はより一層、教育機関が防災教育を行う機会が増えています。

本記事では、学校で行われる防災取り組みを念頭に、全国各地の取り組み事例や、取り組む際のメリット、ポイント・注意点などを紹介します。

防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?

⇒解説資料のダウンロードはこちらから

\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/

- 目次 -

防災に取り組む重要性

日本は災害大国です。死者6,432人(関連死912名を含む)を出した阪神淡路大震災、死者1万5,883人を出した東日本大震災などの大地震をはじめ、大雨や台風による災害など数多くの災害が日本を襲ってきました。

参考:阪神・淡路大震災の概要と被害状況|内閣府防災情報

参考:平成25年版 防災白書|第1部 第1章 1 東日本大震災の概要|内閣府防災情報

日本はプレートがぶつかり合う場所にあるため、世界で見ても地震発生数が多い国です。また日本列島は、ちょうど台風の進行ルートと重なるケースが多いため、毎年甚大な被害に見舞われます。

では、このような自然災害に対してどのように備えればいいのでしょうか。

被災時における素早く適切な行動の大切さはいうまでもありません。しかし災害を正確に予測することは困難です。また自然災害の発生そのものを、科学の力で防ぐことも不可能です。

だからこそ子どもには、災害が発生した際に近くに家族やその他の大人がいない場合であっても自分の命を守るための知識を身につけてもらう必要があります。災害が起こったときに自ら実践できる環境を整えるためにも、これからも防災に関する取り組みは積極的に行うべきといえるでしょう。

学校が防災に取り組むメリット

災害時には、自分で自分の身を守る「自助」、地域住民など身近な人と協力して助け合う「共助」、行政など公的機関からの支援を受ける「公助」が大切だといわれています。なかでも自分で自分の命を守る「自助」や、助け合いの「共助」がもっとも重要です。

大災害のときは大人もパニック状態となり、自分のことで精一杯になる場合があります。さらに学校の場合、先生の人数に対して生徒数が数十倍おり、生徒一人ひとりの面倒を見るのは難しい可能性もあります。

だからこそ子どもたちは、災害発生時に自分で身を守るための行動を取れるようにするための知識を得る必要があります。たとえば、地震が発生した直後の対応や、避難経路、避難方法などを理解している子どもがリーダーシップを取ることで、円滑に避難することにつながるケースがあります。

学校が積極的に防災に取り組むことで、生徒に対して自助や共助の方法を伝えることが可能です。防災や減災についての意識づけができるだけでなく、災害が発生した際にパニックを起こして避難できなくなる確率も減らせます。

ここからは、防災に取り組むメリットをより詳しくご紹介していきます。

防災に対する意識が高まる

子どもたちが「災害はいつ起こってもおかしくない」という意識を高められることが、防災取り組みのもっとも重要なメリットの1つです。

時間の流れとともに、人は過去の災害への意識が薄れていきます。その状態で災害に遭遇することは、非常にリスクが高いです。

したがって防災教育で大切なのは、定期的に防災に関する意識的な取り組みを行い、防災意識が薄れないようにすることなのです。

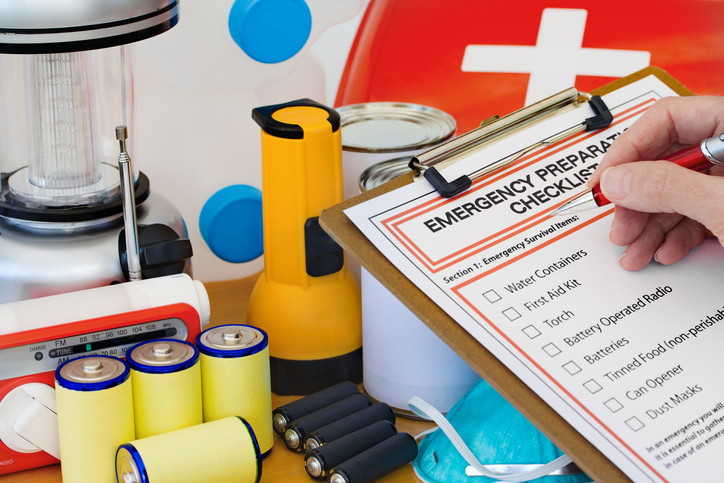

防災の意識を維持するためには、生存に必要な物資を備蓄しておくことや、被災時における迅速かつ適切な行動が取れるように訓練しておくことが欠かせません。定期的に防災取り組みを行うたびに防災の意識が強くなり、結果として命を守ることにつながります。

災害が発生した後の対処法を把握できる

災害発生時に生き延びるためには、具体的な対処法を知る必要があります。避難行動などの判断が遅れれば、助かる可能性は下がってしまうからです。その意味で、防災に取り組むことによって災害発生時の対処法を把握することは、きわめて大きなメリットだといえるでしょう。

防災に関する知識を得たり、備えたりすることで、たとえば停電時に対処できず混乱する事態を避けることができます。緊急時にも対応する能力を高めておくことが重要です。

停電にしてもガスコンロを使えばお米を炊けますし、エアコンがなくても暖を取ることはできますし、水道が止まっても問題がない量の飲み水や食料を備蓄しておく方法もあります。

つまり災害が起こってインフラが使えなくなったとしても、十分な対処法を把握していれば適切な行動をとることができます。これは大人だけでなく子どもでも同じです。

災害時における子どもの生存率を上げるためには、いざというときに適切に判断して行動できるよう、防災取り組みを通じて教育することが肝心なのです。

学校の防災取り組み事例10選

2011年の東日本大震災以来、子どもたちに適切な防災教育を行うべく、全国の学校がさまざまな取り組みを行っています。ここでは実際に行われている取り組みの中から、参考になる事例をいくつかご紹介します。

1.愛知県立ひいらぎ特別支援学校の取り組み

愛知県の知多半島を校区とするひいらぎ特別支援学校には、小学部から高等部まで、身体に障がいを持つ子どもたちが通っています。そこで、その児童たちの「命を守る」ためにどのような支援、学習をすべきかを

- 自分で守る

- 学校で守る

- 地域で守る

という3つの柱から、防災・減災力を高めるプランを実施しました。

1 については、生徒からのアイデアで「校内安全パトロールや防災ソング、ポスター作成」などから防災意識を高め、2 では教職員・PTAが防災訓練、研修、防災マニュアルの見直しにより、防災スキルを向上させました。3 に対しては、近隣住民と支え合う体制を作るため、障がいを持つ人が災害時に必要とすることを伝え、これまで関わりのなかった企業とも連携することができました。

参考:2022年度実践団体の報告「愛知県立ひいらぎ特別支援学校」/防災教育チャレンジプラン

2.東京都立調布特別支援学校の取り組み

知的障がいのある子どもたちが通う東京都立調布特別支援学校では、2022年に「スムーズな福祉避難所の開設」を目指した取り組みを行なっています。

「入口を遠隔で開錠する仕組みや、特別支援教育のノウハウを生かした避難者が安心できる空間の実現」などから、感染症に対応した、新しい時代の避難所を追求するプランです。

達成のためにさまざまな防災訓練を行い、生徒だけでなく教職員の災害への対応力を高め、近隣住民との連携を図りました。

また、保護者・教職員が一緒に災害用非常ダイアルの利用体験を行なったり、地域の帰宅困難者について対策協議会を行なって放送局との連携を高めたりと、教職員だけでない、周りと一体になった防災を目指しているのが特徴です。

参考:2022年度実践団体の報告「東京都立調布特別支援学校」/防災教育チャレンジプラン

3.北海道札幌市立平岸西小学校の取り組み

札幌市では「防災教育の推進」に取り組んでおり、中でも平岸西小学校では「避難訓練の実効性を高める手立て」を追求しています。

同校は実際に取り組む方法として、

- 訓練を予告なしで行う

- 夏は低学年優先、冬は雪を踏み固めて避難場所を作ることを想定して高学年優先で避難する

- 休み時間に、教職員の配置を決めずに訓練する

- 担任から主任への報告を簡潔にする

など、形式ではなく、実際の効果を考えて避難訓練を実施しています。

訓練後には、2学年と5学年を対象に危機管理局作成の防災教育デジタル教材を使用し、「大きな地震に備えよう」という題の学級活動を行なって、自分で状況に応じ、災害に対応できる力を身につけることを目指しています。

4.北海道札幌市立札苗中学校の取り組み

札苗中学校では、第2学年を対象に「避難所運営と中学生の役割について」という題で、地域・関係機関とのつながりを意識する体験型学習を行なっています。

自然災害から身を守る、という授業を踏まえ、生徒が普段通う学校が緊急時に避難所になること、想定される避難人数、その際に中学生が求められる役割を学び、ダンボールベッドの組み立て、物資搬入・非常食体験、寝袋体験などを行いました。

その後は、厳しい寒さに襲われる冬季の避難の課題について生徒が話し合い、「避難所運営ゲーム(HUG)」を行い、自分たちが「共助」において重要な役割を担うことを学びました。

自分の身を守るだけでなく、地域を助ける力の習得を目指していることが特徴です。

5.宮城県石巻市立青葉中学校の取り組み

2011年に発生した東北地方太平洋地震(東日本大震災)により被災した宮城県では、地震・津波への防災意識を高めるための取り組みが活発です。

海に近い石巻市の青葉中学校では、被災地を訪問し、その学びから復興・防災マップを作る取り組みを行なっています。

震災をよく知る町内会役員の方から講話を聞き、気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館を訪れて「命を守る」ために必要なことをあらためて学びます。その後当時の状況を知るコミュニティー・スクール委員を講師に、街を歩いてどこまで津波が訪れたのか、地域の状況はどうだったか、などを知り、最後に大学教授を招いてマップを作成します。当時の状況や復興の様子、防災施設の場所だけでなく、生徒・地域の住民に必要な行動も記載していることが特徴です。防災意識の向上だけでなく、地域を大切に思う気持ちをあらためて確認させることで、非常時に近隣住民と協力する意識が身につくでしょう。

2学年、3学年でも講話を聞いたり、震災遺構を訪れ、3年に渡って地域一体となった防災学習を行なっている学校です。

参考:石巻市立青葉中学校

児童生徒の防災意識を高める防災教育に関する事例 – 宮城県公式ウェブサイト

復興・防災マップづくり | 東北大学 災害科学国際研究所 プロジェクト連携研究センター 防災教育協働センター

6.秋田県にかほ市立象潟小学校の取り組み

秋田県の「地域連携安全・安心推進事業」のモデル校に指定されている象潟小学校は、地域の連携を重視した取り組みを実施しています。

地域の消防署と連携した消火訓練、着衣水泳訓練、地震体験学習から、津波という沿岸地域の特性に対応するための津波訓練も行なっています。6学年では、地域や中学生と連携し、避難場所までの避難経路と、 避難にかかる時間を示す「逃げ地図」づくりをします。どこを通れば最短で避難することができるのかが一目で分かる、大勢に役立つ地図を自分たちで作ることで、周りの人を助ける「共助」の意識も身につくでしょう。

6学年はその後、学んできたことを学習発表会で他学年、地域に伝えます。周りの人が助けてくれることだけなく、自分たちだけも周りを助けられることが分かる取り組みです。

参考:令和4年度 文部科学省委託 学校安全総合支援事業モデル校:にかほ市立象潟小学校 にかほ市立象潟中学校「地域連携安全・安心推進事業」 秋田県教育委員会 ー 実践事例集 ー

防災教育実践事例集(令和元年度~令和4年度) | 美の国あきたネット

にかほ市立象潟小学校-トップページ – Fureai-cloud

7.東京都江戸川区立一之江小学校の取り組み

一之江小学校では「備えよう、まさかのために! 作ろう、一之江防災プラン!」というプランに取り組みました。

荒川と中川に挟まれた立地から、主に水災害に備え、非常時にすぐ対応できる「指針」と「行動」をセットにした「一之江防災プラン」を作成します。学校と保護者、地域、行政が協力して災害に備える体制を目指したものです。

実際の取り組みでは、学習発表会や校外学習に防災を取り入れたり、防災講演会を行なったり、避難所の開設訓練を実施しました。防災に関わる授業を保護者に公開することで、保護者の防災意識も上げています。最終的には、「地域の実態に即した資料集・リーフレット」を作成し、

- 学校、保護者、地域、行政間の連携体制が深まった

- 子供たちの防災意識が高まった

- 非常時対応の見通しが持てるようになった

という感想が上がっています。

参考:2022年度実践団体の報告「江戸川区立一之江小学校」/防災教育チャレンジプラン

8.愛知県犬山市立楽田小学校の取り組み

楽田小学校は、ただ災害時に対応する力を身につけるだけではなく、防災を中核とした自分たちの未来を考えていく「Let’s プロテクト 犬山」に取り組みました。

具体的には、山が近くにあり、砂防ダムが身近であるという特性を活かし、砂防ダムが展示されている公園の見学を行いました。地域の防災施設をよく知ることで、非常時にも役立つ知識が身につくでしょう。また、特別な行事や訓練を行うのではなく、上学年の理科・社会の普段の授業に防災を取り入れていることも特徴です。

4学年で「郷土の暮らしと水の行方」を、5学年で「低い土地のくらし」を起点として川の災害を、6学年で「地学的な歴史と人文学的な歴史を関連付けながら楽田の歴史」を学びます。そして最後に、「今後、我々の暮らしをどのように変えていけば、災害が起こったとしても、持続可能な生活ができるか」というテーマを議論し、自分の考えを学びます。

これからも日本に住むのであればずっと意識しなければならない防災を、自分の未来に組み込んで考えさせることは、とても重要と言えるでしょう。

参考:2022年度実践団体の報告「犬山市立楽田小学校」/防災教育チャレンジプラン

9.静岡県立駿河総合高等学校の取り組み

行政、企業、町内会、高齢者施設、こども園、国際機関、多文化施設、女性会館、消防局の11施設と連携し、静岡大学の大学生が授業に参加するという、さまざまな団体と協力した「地域防災コミュニティプロジェクト」に取り組んだのが、駿河総合高等学校です。

この取り組みの特徴的な点が、調べて発表という「アウトプットベース」ではなく、やる・創る「アクションベース」であるということです。5月に防災や自助・共助・公助について講義を受けたあとは、活動の中心がフィールドワークとなります。5チームずつ11施設に分かれて、応急処置や担架の運搬法を学んだり、企業の災害対策本部とソーラー施設を見学したり、高齢者疑似体験をしたり、子連れ避難の講義を受けたりと、生徒の進路も考えた学習です。最後には活動報告、学んだこと、今後の展望を発表しました。

取り組み中の2022年9月、実際に大雨による土砂災害や断水被害が発生しました。「すぐに行動に移した生徒もいた」ということで、防災意識向上、周囲との連携体制構築に非常に効果的な取り組みだったようです。

参考:2022年度実践団体の報告「静岡県立駿河総合高等学校」/防災教育チャレンジプラン

10.岡山県倉敷市立中洲小学校ׁの取り組み

倉敷市では、平成30年に発生した豪雨災害を受け、洪水・土砂災害に備えた防災学習を行なっています。内閣府の選定する防災教育モデル校となった中洲小学校では、マイ・タイムライン(一人ひとりが決めておく防災行動計画)を取り入れた授業を実施しました。

授業前、生徒は被害を受けた記憶から高い防災意識を持っていたものの、どのような行動をすべきか、よくわかっていなかったことが課題でした。そこで、

- 河の水が氾濫する仕組みを知る、ハザードマップについて知る

- 国土交通省が公開している教材「逃げキッド」で事前の備えを考える、警戒レベルを知り、避難準備行動について考える

- マイ・タイムラインを作成する

という流れで授業を行いました。関係者からは、「適切に状況を判断・計画する力を身に付けられた」という感想があがっています。

参考:学校における避難に関する防災教育事例集(水害・土砂災害)

学校が防災に取り組む際のポイント・注意点

ここまでご紹介してきたように、全国各地の学校がさまざまな防災取り組みを行っています。その一方で、どうすれば防災を子どもたちに学んでもらえるか、取り組み方に悩んでいる学校も少なくありません。

防災対策は命を守るために欠かせない知識です。しかし子どもにとっては、災害に対する危機意識が大人ほど高くありません。

そこで以下では、学校で防災取り組みを行うときに、子どもが効果的に防災の知識を学ぶためのポイントをご紹介します。

生徒が理解しやすい内容にする

防災の知識を身につけるコツは、「楽しみながら学ぶこと」です。

防災の知識は、本来役に立ってはいけない知識だといえます。災害が起きないことを祈りながらも、万が一起きてしまったときに備えて、やむを得ず学ぶものなのです。

そのような「非日常の知識」をすらすらと吸収できる方は多くありません。したがって、防災の知識をしっかりと理解して記憶するためには、ただの座学ではなく、楽しみながら学ぶことが重要になります。

これは生徒が防災の知識を学ぶ場合でも同じです。教室で表面上の知識を見聞きするだけでは身につきません。また内容が難しくなるほど、生徒の興味は薄れていきます。そのため楽しみながら災害時の役割を学んだり、防災知識を吸収したりすることが重要となるのです。

小中学校で取り組むのであれば「ゲーム感覚で行えるものにする」、高校で取り組むのであれば「自分たちが地域の防災リーダーとなって、地域住民に教えていく」というように、生徒の年代や特性に合わせてプログラムを作りましょう。

災害発生後に現場で活用できる知識を提供する

防災対策では、事前の対策だけでなく、災害が発生した後に必要な対応力を鍛えることも重要です。災害が起きてしまったときに、どう判断し、行動するかで生死がわかれることもあるからです。

避難経路の確認や、非常食の調理方法の習得など、災害発生後に役立つ知識は多岐に渡ります。

また各地域の地理的条件の理解も決しておろそかにはできません。「河川に挟まれているか」「低地が多いか」「地盤が弱いか」「山岳地帯か」など、各土地の地理的条件によって想定される災害の種類も変わるからです。

たとえば東日本大震災では、いかに早く津波のこない高台へ避難できたかどうかが生死をわけたことは、今なお記憶に新しいところでしょう。それに対して、京都のように昔の街並みが残る地域では、耐震性能が低く地震や火災に弱い建物がどの場所に密集しているか、街の構造を正しく見極めることが重要だといえます。

災害が発生した後の対策を教える際は、過去に起きた災害の状況や地理的条件などをふまえて、どのような知識が現場で活用できるのかを十分に吟味しましょう。

無理なく防災取り組みを行う

防災取り組みを継続して行うためには、「無理のない計画であること」も肝心です。防災取り組みに膨大なコストを費やしてしまうことは、あまり合理的ではないからです。

防災に関するあらゆる知識を教育するのではなく、子どもたちが自分で考えるように促すことが、防災取り組みを長期的に継続させるコツです。知識を伝達するだけの取り組みは、専門家を招聘するのに費用がかさんでしまい長続きしません。

防災取り組みの予算を効率よく生かすためには、「2023年はプログラムA。2024年はプログラムB」というように、段階的に取り組むことも有効です。

楽しく防災を学べるアクティビティ6選

子どもにどのように防災意識を身につけてもらうか。防災取り組みを子どもが主体的に行えるのか。これらは長年議論されてきた課題です。

昨今「楽しみながらゲーム感覚で防災意識を身につける」という方法が注目されています。IKUSAでは、楽しみながら防災取り組みができるプログラムを用意しています。主なプログラムをご紹介しますので参考にしてください。

防災運動会

防災運動会とは、防災に関する知識を習得できる運動会です。座学とは違い、実際に体を動かして、さまざまな競技を楽しみながら防災の知識を学べます。災害発生時に起こり得る緊急事態への対応力が問われる競技を行い、それまで防災に興味がなかった人でも防災に意識を向けるきっかけにするのが防災運動会の目的です。

防災運動会では、以下に挙げるような競技に参加できます。

- 水消化器を使って的を倒していく「防災クイズラリー」

- 人工呼吸や心肺マッサージなどの正しい対処法を学べる「防災障害物リレー」

- 制限時間内に謎解きを行って脱出する「防災謎解き」

- 緊急事態にどのような道具が有効なのかを学べる「防災借り物競走」

- 防災時にいかにチームワークが重要なのかを理解できる「瓦礫運び」

参加者が互いにゲーム感覚で競いながら防災知識を身につけられるので、学校行事としてだけではなく、地域住民や地元企業の社員など大人も巻き込んだイベントとしてもおすすめです。

防災運動会の資料ダウンロードはこちらおうち防災運動会

「おうち防災運動会」は、防災運動会の「オンライン版」です。インターネット環境があれば、誰でも自宅で競技に参加できるのが特徴です。

おうち防災運動会ではインターネットを活用しながら、自宅で実践できる新しい防災アクティビティです。そのため防災運動会とは一味違う、次のような競技が楽しめます。

- 非常食となりうる食料を探す「おうち探検!非常食探索トライアル」

- VTRを見て間違い探しの要領で、防災についての間違いを正していく「防災間違い探しオンライン」

- 声を出すことなくジェスチャーだけで相手に物事を伝える「避難所ジェスチャーゲーム」

オフラインのイベントとは異なるヴァーチャルなゲーム性が、おうち防災運動会の大きな特徴といえるでしょう。

新型コロナウイルス感染症の影響で防災への取り組みが難しい時期だからこそ、オンラインで行う防災取り組みはとても有効です。

防災ヒーロー入団試験

防災ヒーロー入団試験は、体と頭を使いながら、親子で防災に関するミッションをクリアしていくアクティビティです。

一般的に子どもは防災に対する関心が薄く、知識量も多くありません。そこでこのアクティビティでは、さまざまな課題やアクティビティを用意して、災害時にすぐに役立つ知識を身につけてもらいたいという想いで作り上げました。

実際に被災地などで大活躍した「防災スリッパ作り」、水消化器を使って的を倒す「水消化器射的」、迷路感覚で楽しめる「スモーキー迷路」、防災リュックに必要なものとそうでないものを間違い探し感覚で学べる「防災リュック間違い探し」など、体験型から座学型まで多種多彩な種目を親子で楽しめるのが特徴です。

子ども向けに作られている防災ヒーロー入団試験ですが、実際には子どもだけでなく大人も一緒に楽しめるので、家族イベントや地域住民との共同イベントなど、企画を色々とアレンジできる点もメリットといえるでしょう。

防災謎解き

「防災謎解き」は、災害時に部屋に閉じ込められたという設定のもと、防災に関する謎を解きながら、ゴールを目指して密室を脱出するゲームです。

全国各地でこのような体験型、協力型の謎解きゲームが大流行しています。時代の流行りを積極的に取り入れた防災アクティビティは、子どもの好奇心を刺激できるので有効です。

防災謎解きは、ニーズに合わせて「防災謎解き初級編 揺れる会議室からの脱出」「オンライン防災謎解き 崩れゆく会議室からの脱出」「災害都市からの脱出」などさまざまなシチュエーションが用意されています。

制限時間によって実際の災害現場のような緊張感を味わえるのもポイントです。「自分たちで協力して考えること」を重視したアクティビティなので、子ども以上に大人が夢中になれるゲームだと評判です。中学生以上の生徒なら、防災謎解きのような知的なアクティビティのほうが盛り上がるかもしれません。

防災フェス

「防災フェス」は、防災に関するさまざまなコンテンツを用意した防災イベントです。

防災フェスには、防災運動会などのさまざまな体験型コンテンツを盛り込むことができます。

たとえば、防災知識をスタンプラリー形式で集めていく「防災ウォークラリー」、実際にどのような防災グッズがあるかを体験・購入できる「防災グッズ販売」、子どもたちと一緒に協力してロールプレイング感覚で防災を学べる「防災ヒーロー入団試験」などです。

単に見たり食べたりするだけでなく、頭と体を使いながら楽しく学べますので、子どもたちはもちろんのこと、保護者や地域住民、地元の企業・団体などと行う合同イベントとしてもおすすめします。

防災間違い探しオンライン

「防災間違い探しオンライン」は、VTRを見ながら、防災の観点から間違っていることを全員で探すオンラインアクティビティです。

キッチンに関する防災知識を学べる「キッチン編」、寝室や浴室、トイレなどに関する防災意識が学べる「寝室・浴室・トイレ編」など、場所ごとにVTRがあるのが特徴です。

災害がいつ起きるかは予測できません。外出している場合もあれば、家の中にいる場合もあるでしょう。一口に家の中といっても、キッチン・リビング・トイレ・寝室など、場所によって避難の仕方が変わります。場所に応じた対処法を、間違い探しを通じて学べるのが「防災間違い探しオンライン」なのです。

まとめ

防災取り組みの成功例に共通しているのは、防災をただ学ぶのではなく、アクティビティやイベントの一つとして楽しみながら、参加者の共通体験を通して学ぶという点です。

講師を呼ぶ講義の形式だけではなく、生徒が楽しめるようなイベントで防災を学んでもらうのはいかがでしょうか。

また、楽しみながらゲーム感覚で学べるアクティビティの中には、今回ご紹介した「おうち防災運動会」のように、オンラインでも実施できるプログラムもあります。オンライン開催であれば、おうちから保護者の方に参加してもらいやすくなります。家族ぐるみで学んでもらうことで、災害時の対応について子どもと保護者とが話し合う機会になるでしょう。

迷ったらこちら!あそび防災プロジェクト総合資料はこちらから

防災士監修の防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?

⇒解説資料のダウンロードはこちらから

\防災イベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/

【関連記事】

防災に役立つ豆知識が得られる記事はこちら!

防災の豆知識!知っておくと役立つ20の知識

あそび防災情報局では、防災に役立つ様々な情報をご提供しています。防災へ興味を持つきっかけになるような記事をお届けできるよう、日々奮闘中です!

チョビベリー

チョビベリー

ともしど

ともしど

粕谷麻衣

粕谷麻衣

よしふみ

よしふみ